Notre assemblée générale s’est tenue samedi 31 janvier.

Son compte-rendu est en cours de rédaction.

Cette brève pour vous faire part de deux décisions importantes :

• Pour simplifier le suivi, il a été décidé que la cotisation qui jusqu’ici était valable un an de date à date est à partir de maintenant perçue par année scolaire (par saison), du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

• À l’issue de cette assemblée, le CA s’est réuni, et a désigné son bureau, constitué de :

– sa présidente, Sylvie Berthemy

– son secrétaire, Julien Géry, qui remplace Édouard Schoene

– son trésorier, François Mondot qui remplace Jérôme Maniaque

Le Centre d’art Bastille accueille l’association l’envers des pentes les 7 et 8 février 2026 dans le cadre de leur restitution de résidence 2025

Exposition collective & multiples visibles de 11h30 à 17h

Vernissage en présence des artistes

Performances de Romy Alizée, Moun Bonnet et Maelys Faure le samedi février à partir de 11h30

Infos pratiques :

Accès au Centre d’art Bastille à pied, en téléphérique (au tarif habituel) ou en voiture

L’association l’envers des pentes a été créée en 2018 sur l’impulsion de Marion Wintrebert dans le but de concevoir et produire des projets artistiques et culturels inscrits dans les territoires de montagne. Ainsi, elle met en place un programme de résidences d’artistes en refuges, mettant à disposition des artistes invités des moyens humains, techniques et financiers, afin de pouvoir mener à bien leur projet de recherche et de création.

l’envers des pentes tend également à valoriser et diffuser les résultats de ces résidences auprès des habitants du territoire par le biais d’éditions, d’expositions, de rencontres, ou encore d’ateliers.

Durant l’été 2025, l’association a de nouveau permis à huit artistes de s’installer quelques temps en refuges : une incitation à s’immerger dans la réalité concrète et physique de ces lieux spécifiques afin d’ancrer leur pratique dans le territoire du Parc National des Ecrins et d’en proposer une lecture singulière.

Les artistes résidents ont donc profité de cette base comme d’un observatoire afin de développer un projet de recherche et de création, mais également d’être présent, de regarder et amener à regarder différemment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs tentatives avec l’équipe du refuge et les habitants d’une nuit.

l’envers des pentes propose plusieurs restitutions de ces résidences, sous forme de Multiples d’artistes, de performances et d’une exposition collective.

Avec les œuvres de : Romy Alizée, Moun Bonnet, Angélique Buisson, Maelys Faure, Anna Holveck, Étienne Mauroy et Lorette Pouillon.

Commissariat d’exposition et scénographie : Marion Wintrebert et Carol Landriot

rendez-vous le jeudi 29 janvier 2026 de 17h30 à 19h, à l’ESAD Grenoble, pour un moment de conversation autour du tout nouvel ouvrage L’École du Magasin. Parlons Pratiques, paru à l’automne dernier aux éditions du Magasin CNAC.

Parlons Pratiques ouvre une réflexion collective sur le potentiel de renouvellement d’un programme de formation curatoriale, tel que celui de l’École du Magasin inauguré en 1987, réunissant pour ce faire les voix situées de commissaires d’exposition, médiateur·rices, enseignant·es, militantes, artistes et agroécologistes qui s’investissent dans la création et le maintien de centres d’art, d’initiatives pédagogiques, de résidences d’artistes ou d’espaces collectifs de rencontre et de production.

Au fil de conversations, d’entretiens et de textes écrits spécifiquement pour cette publication ou republiés pour l’occasion, l’idée est de faire dialoguer des pratiques partageant des préoccupations similaires, qui se manifestent au travers de méthodes et de formes diversifiées, et ce, dans des contextes aussi éloignés que parfois perçus comme opposés.

Parlons Pratiques s’inscrit ainsi dans la perspective de donner la parole là où des pratiques prennent forme par le faire : autant de réflexions sur ce que pourrait être l’École du Magasin aujourd’hui – un espace d’attention, de transmission et aussi de positionnement vis-à-vis des enjeux contemporains.

Le livre est le fruit d’une collaboration avec Anna Colin, initié en 2022, dans le cadre de la réouverture du Magasin CNAC et de la programmation de Céline Kopp.

Textes de Mikaela Assolent, Teesa Bahana, Lucie Camous, Anna Colin, Marie de Gaulejac, Fernando García-Dory, Hugo Hopping, Valérie John, Céline Kopp, Marine Lang, Laurence Perrillat, Cindy Sissokho, et Marion Wintrebert.

Géo-Charles, une histoire échirolloise

Exposition du 24 janvier au 26 juillet 2026

Vernissage le 23 janvier 2026

Le musée Géo-Charles présente une plongée inédite dans sa collection

Le 23 janvier 2026, le Musée Géo-Charles inaugure sa nouvelle exposition : Géo-Charles, une histoire échirolloise, une présentation de la collection Géo-Charles, proposée et organisée par Le Tracé et la ville d’Échirolles. À travers une sélection d’œuvres majeures, l’exposition invite le public à redécouvrir la figure de Géo-Charles, écrivain, poète et témoin actif du XXᵉ siècle, tout en mettant en lumière son lien profond avec la ville d’Échirolles.

Cette exposition offre une traversée sensible des œuvres, archives et objets témoignant de la richesse littéraire, artistique et humaine de Géo-Charles. Elle révèle également l’importance de son héritage dans la construction de l’identité culturelle échirolloise.

Trois étapes structurantes de la collection sont ainsi présentées :

– Les œuvres collectées par le service sport-culture (1981-1986)

– La donation Géo-Charles (1982)

– Les acquisitions d’art contemporain autour de la thématique du sport et du corps (depuis 2000)

Une ouverture festive : concert swing et poésie slamée

Le vernissage du vendredi 23 janvier sera marqué par une soirée rassemblant création artistique et convivialité :

• Visite guidée par le commissaire de l’exposition à 17 heures (presse et élu‧e‧s)

• Inauguration et prise de parole à 18 heures

• Un concert de swing pour ouvrir l’événement avec énergie

• Une restitution de poésie slamée par l’artiste M. Ferkous, inspirée de l’univers de Géo-Charles et de sa modernité littéraire.

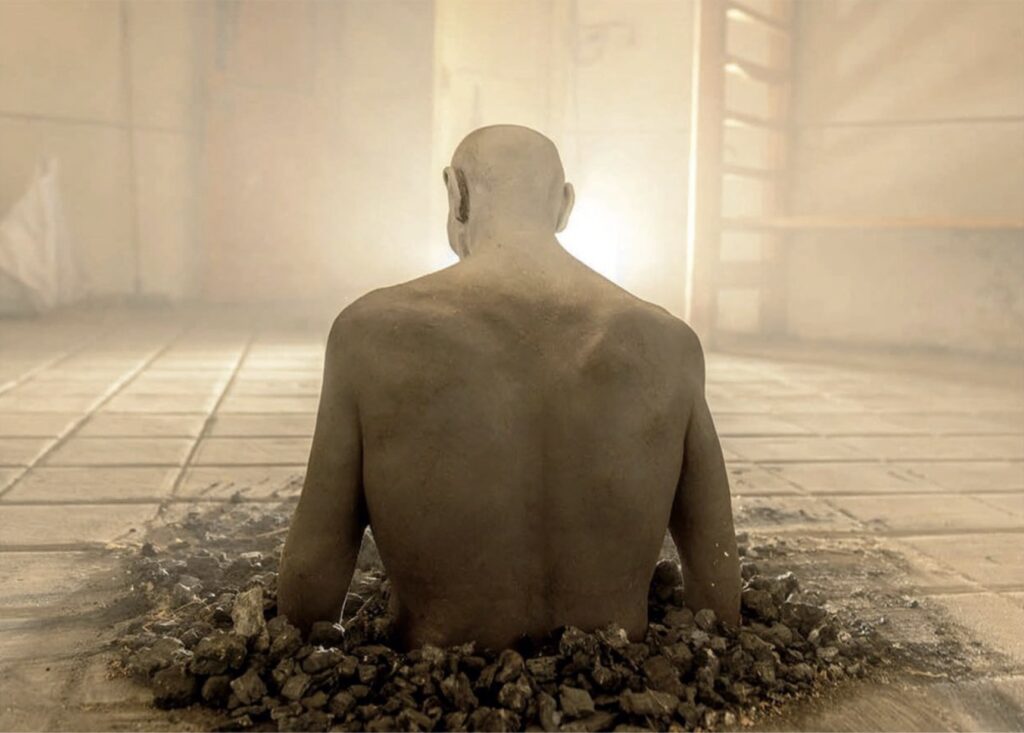

Démasque

Exposition du 24 janvier au 28 février 2026

Vernissage le samedi 24 janvier à 18 h

“En 2006, une performance de six mois sur son corps prit la forme d’une seule question : « Peut-on voir le monde autrement… avec sa peau ? ». Depuis, Alain Quercia n’a de cesse de questionner le liminaire et la notion de frontière dans ses projets. C’est sa façon de remettre en question la manière dont nous percevons le monde, de mettre à la bonne distance les préjugés que l’on nous inculque et qui font système.

Dans l’installation OPERA en 2023, il va utiliser la forme plastique, récipiendaire des symboles puissants d’une culture occidentale à l’oeuvre depuis des millénaires, pour mettre en jeu la frontière inframince et toujours actuelle entre les notions de sacré et de profane.

Le parcours artistique d’Alain Quercia est marqué par de nombreuses expositions en Europe et de nombreux échanges et collaborations dans le milieu du spectacle vivant.

Aujourd’hui, il ne peut envisager le travail du plasticien que comme un évènement collectif transdisciplinaire… mettre à l’œuvre un groupe de femmes et d’hommes capables de capter les sons et les mouvements de ce monde pour les aligner afin qu’un regardeur puisse saisir encore mieux la réalité dans laquelle il est immergé.

En 2024, resté trois mois en résidence au Japon, il a pris soin de se rapprocher de certaines institutions sur place et prépare, pour 2026 avec deux autres artistes (Maryvonne Arnaud et Philippe Mouillon) une exposition dans la province de Fukushima, qui aura pour thème le sol, sel de notre planète, qui contient l’Humus sans lequel aucune nourriture ne pourrait croître, racine du mot Humanité qui devrait de manière évidente déterminer notre engagement et notre part de responsabilité en tant qu’Humain.”

https://www.alainquercia.com

Samedi 24 janvier

• 18h vernissage

• 18h30 performance – spectacle avec le collectif Opéra

Bertille Puissat, chanteuse lyrique / Akiko Kajihara, chorégraphe / Anaïs Escot, auteure / Marcel Morize, comédien / Sergio Zamparo, flutiste / Denis Vedelago,scénographe / Manuel Bernard, éclairologue / Clément Burlet-Parendel, technicien

Durée 45 minutes / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 29 janvier

• 19h00 Conférence de Fabrice Nesta « Mise en scène et théâtralité de l’art »