Thierry Davila, 2002, éditions du Regard

Thierry Davila fait le constat qu’une partie de l’art actuel accorde au déplacement un rôle majeur dans l’invention des œuvres.

« C’est à partir de l’accès aux territoires, avec lui, que peut avoir lieu leur invention. »

L’auteur, conservateur au Mamco de Genève, étudie la question de la mobilité et son traitement par les artistes, à travers la figure de l’homme qui marche, de l’arpenteur. Cette figure prend différentes formes, comme le souligne l’intégralité du titre : le piéton, le pèlerin, le manifestant, le flâneur,… Le livre relate l’histoire de la flânerie et analyse des problématiques qu’elle engendre dans le travail de certains artistes contemporains . Le thème, récurrent dans l’art, de la spatialisation s’étend ici au mouvement et au déplacement, qui deviennent éléments centraux de la création. Ce brillant essai n’est pas seulement une claire présentation des travaux-parcours de quelques « piétons planétaires » tels que Gabriel Orozco, Francis Alys et le groupe romain Stalker; c’est aussi un très stimulant essai sur notre rapport à la déambulation dans l’espace-temps d’aujourd’hui : ces artistes y ont ouvert des interstices pour le jeu, la fiction et la liberté.

SB

catalogue RMN, 2000

textes de Maurice Fréchuret, Daniel Arasse (voir extrait ci-dessous), Patricia Falguières, Eric Michaud, Lionel Nourg, Gilles A. Tiberghien, Thierry Davila

Extrait du texte de Daniel Arasse

Extrait du texte de Daniel Arasse

La meilleure façon de marcher. Esquisse pour une histoire de la marche

d’arpenteurs, les figures de la marche

Qu’elle soit citadine ou campagnarde, qu’il s’agisse du piéton sans carrosse ou du paysan attaché à la terre, la marche devient ainsi la figure d’une condition non plus terrestre mais terrienne. Elle n’est plus perçue comme la conséquence de la Chute originelle mais comme la pratique d’une pesanteur qu’il convient de dissimuler par l’élégance civile d’une démarche codifiée ou, mieux encore, d’éviter en quittant le sol pour se faire transporter -que ce soit à cheval, en voiture ou en chaise à porteurs. On comprend, dans ce contexte, que le portrait, peint ou sculpté, puisse présenter son modèle debout ou assis, mais pas en marche- tandis que, dans le portrait équestre, la monture imite la marche mais le modèle demeure noblement assis.

10 octobre 2017, de 10h à 19h

Auditorium Colbert de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)

6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris

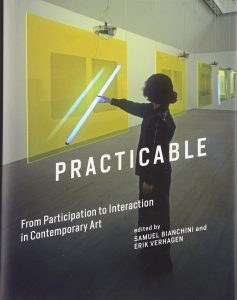

Comment concevoir des œuvres d’art réalisées avec l’implication physique de leurs spectateurs, des œuvres à même de provoquer des expériences esthétiques autant que pratiques ?

Entre deux registres d’activité a priori opposés, la contemplation et l’usage, comment proposer une troisième voie : celle d’œuvres “praticables”, constituées pour et avec l’action du public ?

En s’appuyant sur le récent ouvrage Practicable. From Participation to Interaction in Contemporary Art édité chez MIT Press par Samuel Bianchini et Erik Verhagen, une douzaine de contributeurs – artistes, historiens et théoriciens de l’art – reviendront sur cette problématique aussi bien historique qu’actuelle, de la naissance de la cybernétique aux dispositifs socio-techniques contemporains.

Ghislain Mollet-Viéville

Personnellement, je m’intéresse à l’art au niveau de tout ce qui constitue ses contours et j’entends par là, tout ce qui va pouvoir être généré comme relations au sein de notre société au point de voir l’œuvre devenir secondaire face aux comportements qu’elle induit.

L’art, c’est un état d’esprit c’est pourquoi je ne suis pas concerné par les œuvres qui sont des objets finis sur lesquels on ne pourrait pas intervenir. Mon attention n’est retenue que par les œuvres qui correspondent à la première définition qu’en donne le dictionnaire : une œuvre comme activité, travail. Par exemple « être à l’œuvre » ne signifie pas produire un objet d’art. Je me sens proche de ce qu’avance Paul Valéry quand il écrit en 1935 : « Et pourquoi ne pas concevoir comme une œuvre d’art l’exécution d’une œuvre d’art » (1).

Les artistes que j’associe à mes réflexions, sont donc ceux qui me proposent des protocoles m’invitant à réaliser leurs œuvres en les vivant. Idéalement ce seront ceux qui me feront agir dans la vie réelle et dont les œuvres varieront au cours du temps en fonction de l’idéologie de leur époque.

Aujourd’hui il n’est pas question d’avoir pour but de remettre en question l’art, cela a été fait trop systématiquement et finalement c’est devenu une sorte de leitmotiv qu’il est temps dépasser. Il faut plutôt procéder plus radicalement en se déportant hors des lieux de l’art et libérer l’art de l’idée de l’art (et cela c’est déjà tout un art !).

Ainsi procède Jean-Baptiste Farkas avec son entreprise IKHÉA©SERVICES qui propose à titre d’œuvres, des conduites nous éloignant de la routine (2).

L’objectif de Jean-Baptiste est de créer des anomalies dans l’univers normé de nos existences. Ce sont donc à de véritables défis auxquels il nous invite afin d’expérimenter des situations dont les issues souvent imprévisibles, sont toujours riches d’enseignements.

Il fait partie de ces auteurs qui privilégient des actions pour lesquelles il n’y a pas un concepteur et des spectateurs pour une œuvre unique, mais de multiples acteurs qui participent à des manœuvres collectives dont les artistes sont à l’origine.

Ainsi, avec l’art qui a pour postulat la sociabilité, nous assistons à une mutation culturelle où l’expérimentation, l’échange ainsi que le partage s’opposent au principe d’une propriété exclusive de l’œuvre. Je pense en effet que l’art (comme la culture), doit pouvoir être transmissible de manière illimitée et se fortifier dans la mesure où il est partagé et exploité par tous.

Enfin activer l’art plutôt que de l’accrocher comme un trophée au dessus de sa cheminée, voilà qui nous exhorte à devenir les initiateurs d’un certain « art de vivre » décalé et c’est ce que je souhaite à tous ceux qui viennent de me lire.

(1) Paul Valéry, « Mon buste » [1935], Œuvres II, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1960, p. 1362. Je me sens proche de cette phrase, étant moins attaché au résultat formel donné à l’œuvre, qu’aux expériences qu’elle suscite lors de sa réalisation et de son exploitation.

(2) Des modes d’emploi et des passages à l’acte, Jean-Baptiste Farkas, éditions Mix, Paris, 2010

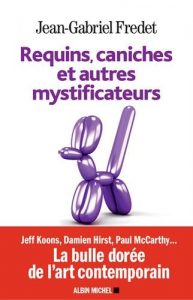

Jean-Gabriel Fredet, Albin Michel 2017

Il se passe toujours quelque chose sur la scène de l’art contemporain. Maurizio Cattelan exposait récemment à New-York, – au musée Guggenheim – son dernier chef-d’œuvre : une cuvette de WC en or massif. Au printemps 2017, Jeff Koons détournait les chefs-d’œuvre classiques pour lancer une ligne de sacs d’une grande marque de luxe reproduisant des tableaux célèbres de Léonard de Vinci ou de Rubens. À Venise, pour signer son grand retour, Damien Hirst proposait, lui, une exposition hollywoodienne, 200 pièces récupérées d’une épave engloutie ( en fait, entièrement fabriquées dans ses ateliers). Prix affichés, entre 400 000 et 4 millions de dollars.

Dans cet univers sans foi ni loi, des managers affûtés manipulent les prix à l’abri des regards et dictent leur volonté au marché dans l’indifférence de la critique comme des conservateurs de musée qui regardent ailleurs, tétanisés par la crainte de rater les « nouveaux impressionnistes ».

Provocation des artistes, conformisme des amateurs : l’art contemporain devait nous aider à comprendre le monde. Il danse aujourd’hui sur un volcan.

SB

de Nicolas Bourriaud, PUF septembre 2017

Huit ans après la parution de son dernier livre, Nicolas Bourriaud brise son silence avec L’Exforme, une méditation étonnante sur notre condition à l’âge de la multiplication des déchets – déchets du capitalisme, de la consommation, de l’industrialisation, des rêves nucléaires. Comment apprendre à vivre dans un monde de déchets ? Pour Nicolas Bourriaud, la réponse est claire : un tel apprentissage ne peut se penser sans le secours des œuvres de l’art d’aujourd’hui – œuvres qui ont fait du déchet leur préoccupation, leur constitution ou leur forme même. Ce dont nous avons besoin, c’est d’inventer des formes de vie qui soient des « exformes », qui acceptent de se confronter au fait qu’elles sont elles-mêmes en train de se transformer en déchets.

Huit ans après la parution de son dernier livre, Nicolas Bourriaud brise son silence avec L’Exforme, une méditation étonnante sur notre condition à l’âge de la multiplication des déchets – déchets du capitalisme, de la consommation, de l’industrialisation, des rêves nucléaires. Comment apprendre à vivre dans un monde de déchets ? Pour Nicolas Bourriaud, la réponse est claire : un tel apprentissage ne peut se penser sans le secours des œuvres de l’art d’aujourd’hui – œuvres qui ont fait du déchet leur préoccupation, leur constitution ou leur forme même. Ce dont nous avons besoin, c’est d’inventer des formes de vie qui soient des « exformes », qui acceptent de se confronter au fait qu’elles sont elles-mêmes en train de se transformer en déchets.

Inspiré par les écrits de Karl Marx, Walter Benjamin et Louis Althusser, Nicolas Bourriaud propose une ronde à l’intérieur d’une nouvelle « fantasmagorie du capital » : la ronde de ce qui est rejeté, et qui, d’être rejeté, ne cesse de faire retour et de réclamer sa place. À la fois panorama remarquable de l’art contemporain, méditation puissante sur la condition politique d’aujourd’hui et essai de définir les coordonnées existentielles du présent.

SB

Bernadette Dufrêne, Les cahiers de médiologie n°7 1999/1

Bernadette Dufrêne, auteur d’une thèse sur Pontus Hulten, enseigne à l’université Grenoble-II.

14

Dans ce mot proposé par Francis Ponge

(L’écrit Beaubourg, Paris, Éditions du Centre), l’idée de mouvement, de vie s’attache à celle de monument. Quand Beaubourg forme notre mémoire, ce n’est pas seulement par la beauté de l’architecture, beauté à la fois historique et intemporelle, mais comme « accélérateur culturel », lieu d’échanges avec l’environnement urbain, national, international et entre différents modes de culture. Beaubourg comme moviment agit comme « un jeu de reflets », selon l’expression de Pontus Hulten. L’idée des architectes était de faire de Beaubourg un monument plus « ouvert » que les autres, c’est-à-dire transparent à la société, poreux à l’actualité et aménageable pour l’avenir.

15

Beaubourg transparent à la société : tout est fait, on l’a vu, pour que le public se sente chez lui. . La société se donne à elle-même le spectacle de sa progression et de sa participation.

Beaubourg poreux à l’actualité : Sandberg aimait à décrire son musée idéal comme « le grand magasin de l’actuel ». Beaubourg fait partie de ces monuments liés non pas exclusivement au passé mais à l’actualité. Ils sont les lointains héritiers des bâtiments constructivistes rêvés par les architectes soviétiques auxquels l’exposition Paris-Moscou rendit hommage en 1979, en opérant une intéressante « mise en abyme » par la présentation des maquettes du monument à la IIIe Internationale de Vladimir Tatline et de l’immeuble de la Pravda, à Leningrad, d’Alexandre Vesnine. L’essayiste Nicolas Pounine avait écrit à propos du projet de Tatline : « Un monument doit vivre de la vie politique et sociale de la ville et la ville doit vivre de lui. »

17

Il avait également salué l’avènement d’un « nouveau type de constructions monumentales réunissant formes artistiques pures et formes utilitaires (cité dans Troels Andersen, Art et poésie russes, Paris,…) » et la résolution du « problème le plus complexe de la culture : la forme utilitaire apparaît comme une forme artistique pure ». Dans un texte légèrement antérieur intitulé Des Monuments (1919), le même Pounine voyait deux principes au monument de Tatline : d’une part, « les éléments du monument sont tous des appareils techniques du monde moderne » et, d’autre part, « le monument est le lieu de concentration du mouvement ». « Moins que partout ailleurs, écrivait-il, il convient d’y rester sur place, debout ou assis ; vous devez être mécaniquement porté, en haut, en bas… » Ce monument à l’information (la propagande) devait présenter « la dernière information, résolution, décision, la dernière invention, l’explosion des idées simples et claires, la création, seulement la création ». Il devait y avoir « un écran géant qui, le soir, par le truchement de pellicules cinématographiques, retransmettrait, vues à grande distance, les dernières nouvelles de la vie culturelle et politique mondiale… La radio, l’écran, les fils, étant tous éléments du monument, pourront être également éléments de la forme ».

On peut rapprocher ce projet et ces analyses de ceux d’Alexandre Vesnine pour l’immeuble de la Pravda de Leningrad (1924) : ascenseurs apparents, croisillons fonctionnalistes en façade et verre comme à Beaubourg, présence de l’information sur les murs. L’architecte affirmait que « chaque objet réalisé par l’artiste moderne a dans la vie le rôle actif d’organiser la conscience de l’individu, de produire un effet psycho-physiologique sur lui et de lui insuffler une énergie agissante » (1922). Pour Vesnine, « la tâche fondamentale de l’architecte est d’organiser une vie nouvelle, alors que la technologie n’est qu’un moyen pour le faire ». Le bâtiment est un organisme dont le fonctionnement fait la force qui impose un style de vie et organise l’activité sociale. C’est ce qui définirait le « nouveau monument ».

18

L’héroïsme idéologique et la propagande ne sont pas – tant s’en faut – repris par Piano et Rogers mais ils partagent avec les architectes constructivistes l’idée que chaque élément architectural doit matérialiser une force et un mouvement. Par ailleurs, ce qui impulse le mouvement à la machine Beaubourg, c’est la place prise par l’information, la production d’information aussi bien que la prise d’information. Pour que Beaubourg soit, selon la formule d’Umberto Eco, cette « machine émettrice-réceptrice globale », il faut non seulement des « utilisateurs » (c’est ainsi qu’on désignait les responsables des quatre départements) mais aussi des usagers. Alors que la remonumentalisation dissocie la forme et la fonction, dans le premier Beaubourg, c’est le fonctionnement qui fait le monument : non plus un monument qui soit seulement support de mémoire, mais un monument qui participe à la production de la culture, qui l’actualise au lieu de la sacraliser.

Alain Troyas et Valérie Arrault, Ed. l’Echappée, 2017

Délivré des idéaux humanistes et de leur dimension progressiste, cet art épouse le projet du libéralisme libertaire, celui d’une classe sociale dominante, et non celui de tous. Celui d’un monde vide, où règnent le cynisme, l’opportunisme et l’égoïsme.

Les pratiques artistiques qui y sont valorisées visent à bouleverser les comportements et les mentalités dans la jubilation d’une régression narcissique qui transgresse les interdits nécessaires à la construction de soi et à la vie en société. Tous les préceptes civilisationnels sont devenus des objets phobiques et des entraves insupportables à une création adepte de la subjectivité, du relativisme, de la spontanéité et de la jouissance.

Situés dans la sphère freudo-marxiste, les auteurs de ce livre adoptent une approche qui combine sociologie, psychanalyse et histoire. En analysant, à l’aide de cette méthode, des œuvres d’art considérées comme majeures, ils éclairent le renversement de valeurs opéré par un capitalisme postmoderne qui célèbre le vide, le banal, l’absurde, le déchet, le scatologique, le pornographique et le morbide.

SB

Exposition du 12 octobre au 14 novembre 2017

Diplômée de l’ESAD de Grenoble, Alice Assouline excelle dans différents médiums.

Tour à tour, peintre, dessinatrice ou performeuse, elle invite le visiteur à plonger dans des univers déconcertants mais aussi décalés en se nourrissant de récits qui l’ont marquée.

Elle dit de son travail pictural « qu’il s’inspire des paysages et légendes. Elle part de la réalité pour aller vers l’onirisme. Dans certaines peintures apparaissent quelques enfants. Ils sont comme la présence de ce monde imaginaire qui anime son travail. »

Plus d’infos…

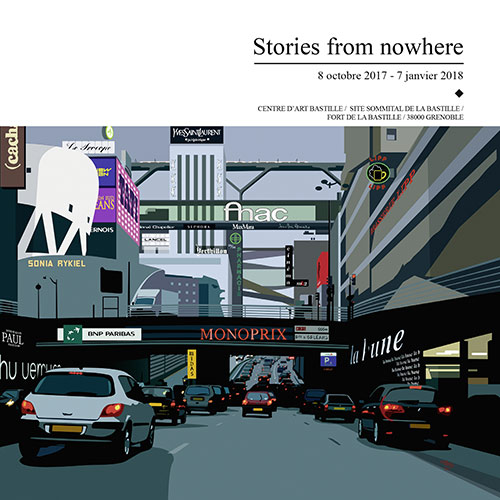

Alain Bublex- Paysage 81 (Fant me Plan Voisin de Paris – V2 circulaire secteur C6) – 2011, Courtesy galerie Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

Le monde dans lequel nous vivons évolue en permanence et nous conduit naturellement à le repenser, sans cesse.

Cela passe par une nouvelle manière d’appréhender les relations humaines, le rapport que nous entretenons au quotidien, la façon que nous avons de voir les choses et objets autour de nous, mais aussi celle dont se laisse aujourd’hui capter ce qui nous entoure.

De tout temps il nous a été donné à voir une retranscription de la réalité de part des tableaux, des photographies, des gravures, des reproductions plus ou moins similaires, fidèles, de notre environnement, de ce qui fait le monde dans lequel nous vivons. Paysages urbains, montagnards ou campagnards, marines… Tout ce qui fait l’essence même de notre monde est sujet à copie.

L’évolution des moyens techniques à notre disposition, mais aussi l’évolution des modes de pensées, rend aujourd’hui envisageable une façon de retranscrire ce que nous voyons de manière totalement différente, si tel est le souhait, se détachant ainsi d’une forme picturale ou photographique au sens classique.

Cela nous permet alors d’utiliser les codes du passé afin de donner à voir notre présent ou encore dévoiler un futur imaginé et bien souvent imaginaire. Nous pouvons nous demander où se situe alors la frontière entre images fictives et réalité(s) dans la représentation des paysages aujourd’hui mais aussi sur ce que nous pouvons considérer comme étant un paysage.

Stories from nowhere nous dévoile alors plusieurs perceptions de ce paysage qui nous entoure, nous questionnant sur notre rapport au monde et sur notre manière de le percevoir et de jouer avec ses codes. D’un paysage fanstasmé à un paysage construit en passant par un paysage recomposé, détourné, nous partons d’une réalité pour en découvrir une autre, sous-jacente à notre imaginaire, mais qui reste une source d’amusement tant les points de vues sont multiples.

Le paysage étant en constante évolution, sur tous ses plans (panorama, géopolitique, sonore, territorial…) il n’en reste pas moins une source artistique forte tant ses représentations peuvent en être multiples.

Ici, Alain Bublex, Emilie Brout & Maxime Marion, Aï Kitahara, Eva Medin et Géraud Soulhiol nous donnent à voir leurs propres visions de ce que peut être ce paysage.

Au travers de se que crée notre regard, nous dévoilant différentes représentations faussement fidèles de notre réalite pour le premier, ou encore en induisant le numérique pour les suivants, où se plaisent à se mélanger leurs propres visions du réel avec la réalité elle-même. Pour Aï Kitahara naît une vision géopolitique qui questionne alors la représentation même de nos états en tant que territoires, alors que chez Eva Medin le paysage s’appréhende à la manière de l’espace, renvoyant à des codes urbains, se voulant ludiques autant que critiques et décalés. Alors que pour Géraud Soulhiol la question de la représentation des «territoires fantasmés» prend une place prépondérante dans la série donnée à voir au Cab.

Plus d’infos…