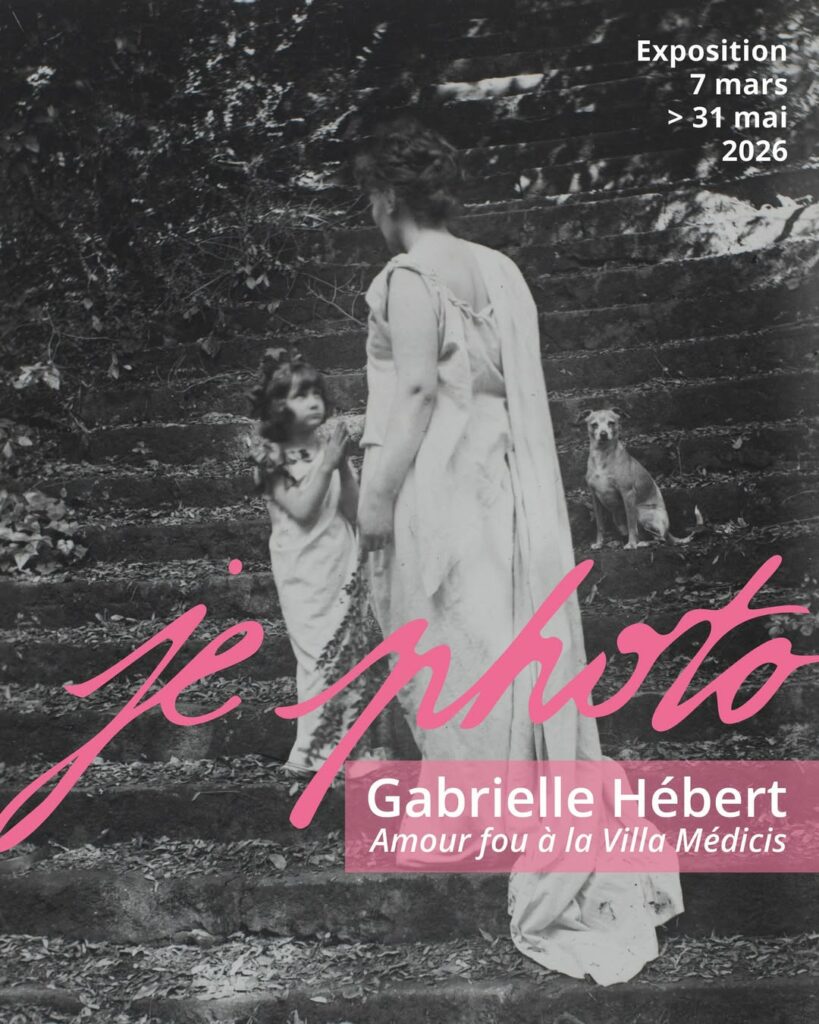

Exposition du 7 mars au 1er juin 2026

Vernissage le vendredi 13 mars à 18h

Gabrielle Hébert, née Gabriele von Uckermann (1853-1934), est d’abord peintre amateure avant d’épouser, en 1880, Ernest Hébert, artiste reconnu et directeur à deux reprises de l’Académie de France à Rome. En 1888, alors qu’elle accompagne son mari lors de son second directorat à la Villa Médicis, elle dépasse le rôle attendu d’épouse du directeur pour s’engager dans une pratique photographique assidue et passionnée. Elle entreprend alors de documenter le quotidien de l’Académie, saisissant le palais, les jardins, les pensionnaires, et plus encore son époux, qu’elle photographie à de nombreuses reprises. Ses images composent un véritable journal intime visuel, où se conjuguent sensibilité et modernité, faisant d’elle la première chroniqueuse photographique de la Villa Médicis.

Cette exposition co-produite avec le musée d’Orsay y a été exposée en début d’année.

Exposition du 31 janvier au 2 mai 2026

Johanna Perret peint la chaîne des Alpes. Les montagnes sont son terrain d’exploration et de création : les hauts sommets majestueux, tout comme les constructions issues de l’industrialisation et du tourisme — traces visibles et irréversibles de la transformation (presque) aboutie de cet écosystème de plus en plus fragile.

Elle peint à l’huile et adopte une technique en particulier, le glacis, utilisé depuis la Renaissance. C’est ce qui donne à ses tableaux cet aspect estompé, éthéré, si singulier. L’artiste choisit ainsi une pratique qui s’inscrit dans une durée très longue, où chaque couche est appliquée avec une grande légèreté, nécessitant plusieurs jours de séchage et, pour une toile, des dizaines de strates. Un ralentissement du geste qui va à l’encontre de la vitesse productiviste de notre époque.

Cet effet lui permet d’un côté d’expérimenter avec la couleur, passant des profondeurs les plus sombres à des teintes éclaircies et lumineuses. D’autre part, elle peut rendre visible un phénomène atmosphérique propre aux vallées industrialisées, le smog qui monte en altitude. Ainsi, il n’est pas rare de s’émerveiller d’un paysage féerique enveloppé d’une brume iridescente au détour de chemins de haute montagne. Au cœur de cet environnement qu’on perçoit comme intouché et sauvage, ce brouillard qui sublime l’horizon n’est que particules fines et pollution. Les œuvres de Johanna Perret semblent alors plus réalistes qu’on ne peut l’imaginer au premier regard. Et le public ne peut qu’être pris par ce double mouvement d’attraction et répulsion.

Peintre de l’entre-deux et de l’ambigüité, elle mélange des références naturalistes et scientifiques, tout comme cosmologiques ou littéraires. Loin de fétichiser savoirs et croyances ancestraux, elle relie ces intuitions et connaissances aux notions acquises aujourd’hui.

Artiste de la brume et du crépuscule, mais aussi de la lumière et de la couleur, Johanna Perret nous présente des images où les sujets se découvrent au gré de leur exposition, tantôt apparaissant, tantôt en train de disparaitre…

Tel lors d’un jour blanc en altitude, c’est la précarité de la perception et la vulnérabilité de la vision qui conditionnent notre ressenti face à ses tableaux : nous demeurons dans une forme d’impossibilité de tout saisir, en suspension entre une figure qui émerge et une autre qui s’éclipse. Et quand elle expérimente l’abstraction, c’est le pigment qui fait corps et qui brouille notre appréhension de la profondeur ou perspective.

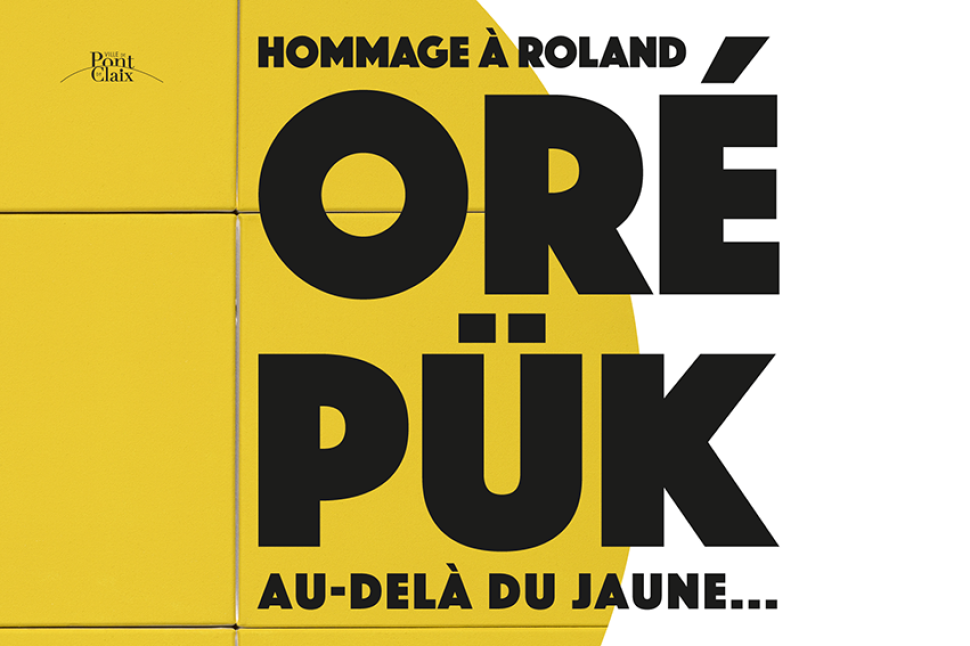

Exposition du 26 février au 25 avril 2026

Vernissage le jeudi 26 février à 18h30

Peintre, Roland Orépük (1950-2023) s’ouvre à l’abstraction en découvrant Max Bill, à qui le musée de Grenoble consacre une exposition monographique en 1969. Mais c’est Kasimir Malevitch et la découverte à Lugano, en 1988, de l’avant-garde russe qui déterminent son engagement dans ce qu’il nomme l’art réductif. Il réalise sa première exposition individuelle, en 1977 à Grenoble avec le soutien du Comité Régional d’Art Contemporain (CRAC).

Membre de l’Union des Arts plastiques (UAP) qui devient le Comité régional d’art contemporain (CRAC) en 1979, il fonde le groupe Fin de série (1981-1986) avec Daniel Canato, Charles Payan, Christine Coblentz et Denis Ruggieri, puis le groupe RADICAL (1987-1997) avec Bernard Béraud et Charles Payan.

Roland Orépük devient sociétaire de Réalités Nouvelles en 1989, puis membre du comité de 2007 à 2021. Il contribue au Centre d’art collaboratif et participatif Abstract Project qui émane de Réalités Nouvelles. Il rédige en 2020 la préface du catalogue Jaune.

En 2011, Roland Orépük fonde à Pont-de-Claix, aux Grands moulins de Villancourt, la Biennale internationale d’art non objectif.

Roland Orépük laisse derrière lui un héritage artistique remarquable, ses œuvres sont présentes dans des collections publiques telles que l’Artothèque de Grenoble, le Musée des Ursulines de Mâcon, le Musée d’Art moderne de Paris, le Musée Bertrand à Chateauroux, le Musée du Petit Format Art Contemporain en Belgique, le Mondriaanhuis à Amersfoort aux Pays-Bas, ainsi que le Satoru Sato Art Museum au Japon

Philippe Gonnet, commissaire d’exposition, vous propose redécouvrir son travail dans cette exposition.

Adrianna Wallis, artiste installée dans le Vercors dont nous avions visité l’atelier en novembre 2023 nous fait part de son actualité

J’espère que vous allez bien et me réjouis de pouvoir enfin vous faire découvrir ce que j’ai traversé et construit ces cinq dernières années.

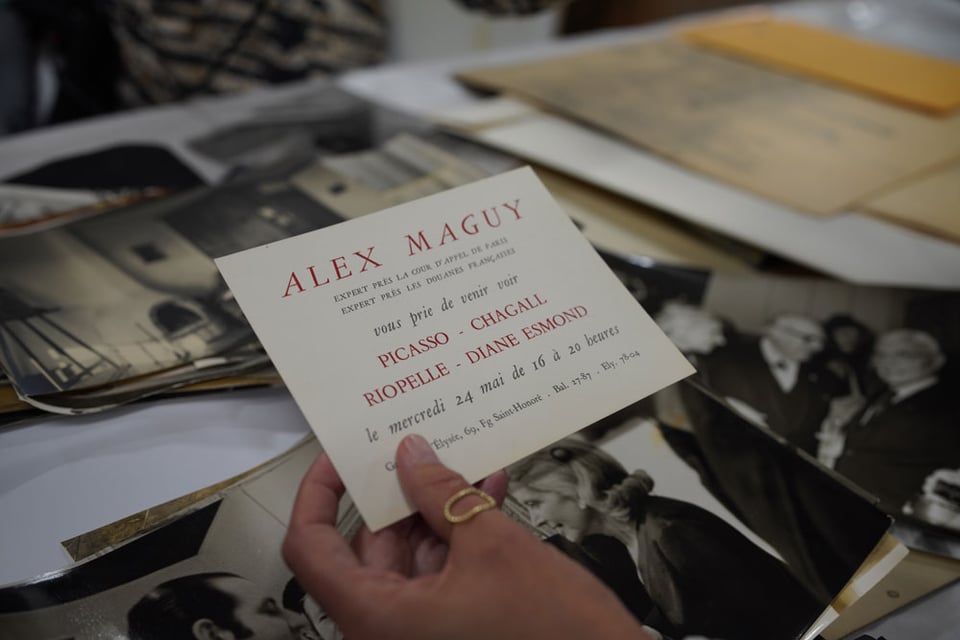

En 2021, des recherches menées par des historiennes sur le cas de ma grand-mère, la peintre Diane Esmond, m’ont révélé la spoliation de ma famille par les nazis. Quarante-six de ses toiles ont été volées, dont trente-deux détruites. Je me suis alors plongée dans cette histoire, ou plutôt, dans ce tabou familial.

À partir de cette expérience, et avec le soutien du CNAP, j’ai développé un corpus d’œuvres que je présenterai prochainement à la galerie Anne-Laure Buffard à Paris.

En 2023, je suis allée sur les traces de Diane à New York, où elle s’était exilée avec le reste de sa famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis allée chez son fils, mon oncle, qui depuis le décès de Diane en 1981 a conservé son œuvre aux États-Unis. Au-delà de certaines toiles volées, j’y découvrais des centaines de peintures et des milliers de dessins réalisés à Paris après-guerre, entassés dans sa cave. “La peinture était sa vie”, m’a t-on toujours dit. J’en prenais la mesure.

Profondément touchée par l’ampleur et la qualité de sonoeuvre, je craignais de voir tout à nouveau disloqué. Et comme souvent dans mon travail, la peur de l’oubli m’animais à nouveau.

En 2025, j’ai donc fait rapatrier une partie de son travail et certaines œuvres ont intégré les collections du Musée de Grenoble, du Musée Carnavalet et du mahJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme) à Paris.

En 2026, le mahJ présentera l’exposition Itinéraires d’œuvres spoliées, pour montrer les deux toiles récemment acquises de Diane Esmond, ainsi que trois œuvres du peintre Fédor Löwenstein.

Plusieurs rendez-vous accompagneront cet accrochage :

• Le vernissage, le mercredi 18 février de 18h à 21h.

• Le lancement du podcast que j’ai écrit, produit par Arte Radio, le jeudi 26 mars à 19h à l’auditorium du mahJ. Des toiles spoliées aux batteries de cuisine pillées, ce podcast mêle création sonore, archives, récits personnels et le regard du physicien Joël Chevrier

• Une visite guidée de l’accrochage au mahJ, suivie de la visite de l’exposition Il restera la gravité (dialogue Adrianna Wallis – Diane Esmond) à la galerie Anne-Laure Buffard, le mercredi 20 mai.

Bienne…

Que dire de Bienne en quelques mots : ville bilingue de moyenne importance, située au bord d’un lac que Jean-Jacques Rousseau a célébré dans sa cinquième promenade, Bienne est parfois appelée la petite Berlin au vu de son dynamisme culturel et de sa scène artistique.

Si elle est connue à l’international, c’est avant tout grâce à son industrie horlogère – Omega, Swatch, Rolex… Sur le plan architectural, on retiendra sa vieille ville et les quartiers construits dans les années 30.

Catherine Hänni et Frédéric Graf nous proposent une escapade de quelques jours pour découvrir la ville et ses ressources culturelles.

Au programme en bref :

• visite du Centre d’Art Pasquart et rencontre avec son directeur

• visite des Journées photographiques de Bienne

• visite du « Joli Mois de Mai » (festival des arts visuels)

• découverte guidée de la ville.

• possibilité d’aller à Berne voir le centre Paul Klee.

Voyage prévu du jeudi 7 mai au dimanche 10 mai 2026

• départ envisagé en début d’après-midi le 7 mai

• trajet : en voiture (300 km/3heures) via Genève – Lausanne – Neuchâtel.

• proposition et organisation du co-voiturage en fonction du nombre de personnes.

• sinon, en train (4 heures, et 2 changements : TER Grenoble – Genève / IC Genève – Bienne)

Hébergements

Chacun‧e organise son hébergement.

Voici une liste d’établissements proches du centre ville et du centre d’Art.

Contactez-nous, nous serons ravis de vous renseigner auparavant sur ces lieux.

• Les Sources, rue du stand 1 ( voir sur le site et nous contacter, parking possible)

• Hotel Stadtzentrum Bed and Breakfast, rue du Stand 20 (voir sur le site ou réservation directe par téléphone ou mail)

• Gästezimmer Plänke, rue dela Plänke 35

• Tapetenwechsel, chambre d’hôte, rue du Stand 71c

• Petite Auberge an der Schuss, quai du Bas 18

• Hotel Villa Lindenegg (villa patricienne), Lindenegg 5

• City Hotel Biel Bienne, rue d’Aarberg 29 (place de parking gratuite)

• Hôtel La Balance, rue Neuve 6

• Hotel Courtyard by Marriott, Esplanade du Palais des Congrès 15

• Lago Lodge, Uferweg 5 (le moins cher, près du lac)

Programme proposé :

Jeudi 7 mai

• départ de Grenoble, arrivée à Bienne

• installation dans les hébergements

• repas au restaurant

Vendredi 8 mai

• visite accompagnée de la ville, environ deux heures

• visite du Centre d’art Pasquart et rencontre avec le directeur Paul Bernard

• vernissage et visite des Journées photographiques

• exposition Au Joli Mois de Mai en soirée

Samedi 9 mai

• programme libre : Nouveau Musée NMB (Robert et Karl Walser), suite des Journées photographiques, balade en ville, île Saint-Pierre ( JJ. Rousseau), musée Omega…

• soirée à l’exposition Au Joli Mois de Mai

Dimanche 10 mai

• brunch en commun à la Villa Lindenegg

• départ pour le retour avec possibilité de passer par Berne au Centre Paul Klee

Renseignements et inscriptions :

hanni.catherine@orange.fr, 06 40 18 26 00

ionemusic108@gmail.com, 06 79 90 80 68